En 2018, le Canada devenait le 1er pays occidental à légaliser le cannabis récréatif. Depuis, il a bâti un modèle unique au monde, qui redéfinit l’économie, la santé publique et la société tout entière. Mais à quoi ressemble ce modèle ? Quel bilan en tirer ? Et surtout : que doit-il inspirer à la France ? (Spoiler : on est très loin d’un "fiasco").

Légalisation du cannabis au Canada : un bilan global

On n’imagine pas découvrir les ramifications d’une politique publique en caressant une simple feuille, et pourtant, c’est bien le cas ici. Comme un fleuve qui trouve son embouchure, le basculement du marché noir vers le marché légal s’est fait lentement, puis soudainement.

Chiffres clés post-2018 : ventes légales vs marché noir

Entre 2018 et 2023, la proportion de consommateurs se tournant vers le marché légal a explosé : de 4% en 2018 à 72% en 2024. Les volumes suivent cette migration inéluctable—mais discrète. Le tableau ci-dessous propose une synthèse (estimations fondées sur Statistique Canada et Santé Canada) :

| Année | Ventes légales (kg) | Estimations marché noir (kg) |

|---|---|---|

| 2018 | 46 000 | 650 000 |

| 2019 | 145 000 | 525 000 |

| 2020 | 350 000 | 400 000 |

| 2021 | 450 000 | 290 000 |

| 2022 | 550 000 | ~190 000 |

| 2023* | >600 000 | <170 000 |

Source : Données compilées à partir des rapports annuels de Santé Canada et estimations du marché noir par modélisation universitaire.

Le marché légal s'est mué en un véritable aimant pour les consommateurs ordinaires et occasionnels, érodant patiemment les marges du marché illicite — mais qui aurait pensé que l’attrait principal serait la constance des tests sanitaires, plus que la peur du gendarme ?

Impact économique immédiat et revenus fiscaux

La Loi sur le cannabis (entrée en vigueur le 17 octobre 2018) a permis, pour Ottawa comme pour chaque province, de remplir les coffres publics avec une vigueur rare dans l’histoire fiscale récente. Jusqu’en fin-2023, on estime à plus de $10.8 milliards la valeur cumulée du secteur ; près de $260 millions ont été engrangés par Ottawa uniquement via les taxes d’accise fédérales entre fin-2018 et fin-2023. Les provinces perçoivent quant à elles des revenus variables – le Québec restant particulièrement compétitif dans ses marges.

Michelle Rotermann (statisticienne principale chez Statistique Canada) souligne un point souvent oublié : derrière chaque dollar fiscal, il y a des milliers d’emplois créés… ou perdus dans la filière noire.

« Derrière chaque chiffre, il y a un consommateur ou une consommatrice dont l’expérience intime révèle la vraie portée du changement. »

Malgré tout, certains analystes grincent des dents : le ralentissement amorcé en fin-2023 laisse soupçonner que la manne fiscale n’est ni éternelle ni linéaire ! Alors, doit-on continuer à compter les feuilles… ou regarder ce qu’elles dévoilent sur notre société ?

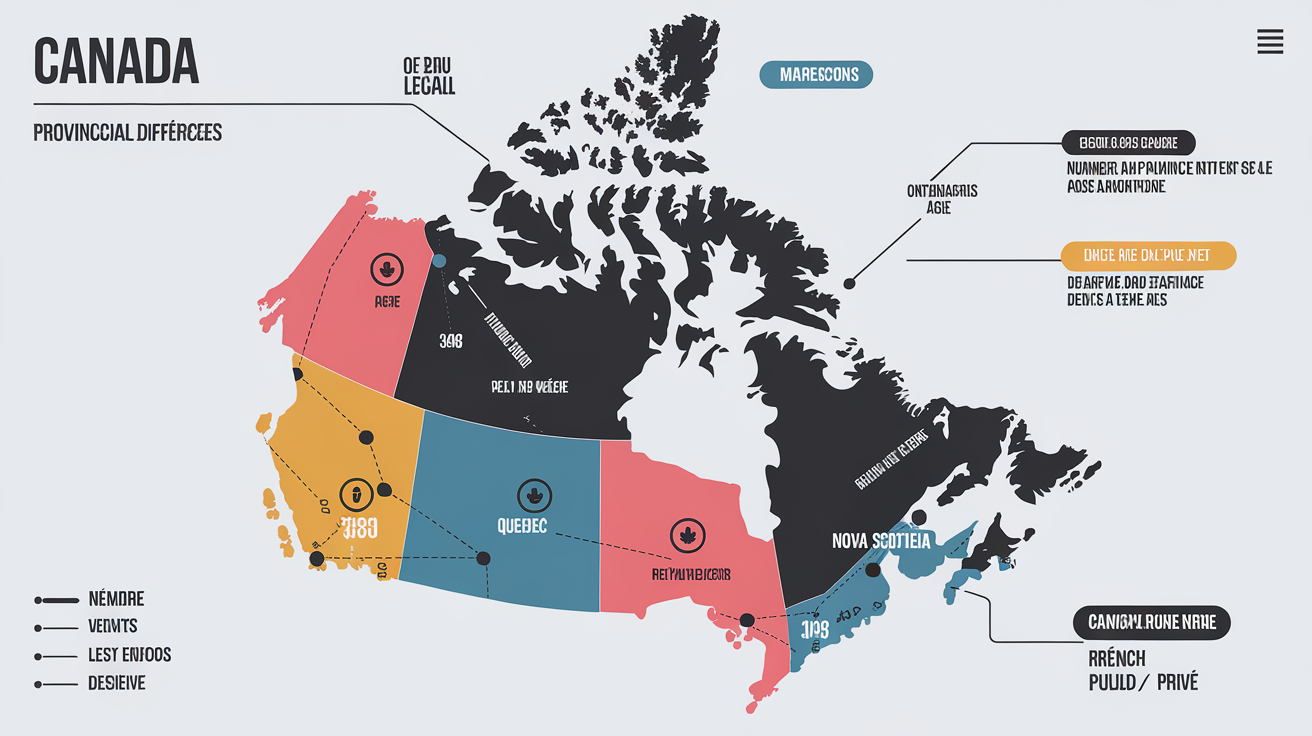

Stratégies de réglementation et mise en œuvre provinciales

Rares sont les politiques publiques qui, comme le cannabis au Canada, révèlent toute la tension d’une mosaïque politique cousue à la hâte par des mains hésitantes. Le fédéralisme coercitif agit ici comme une main invisible... mais parfois maladroite.

Le fédéralisme coercitif : définition et enjeux

John Kincaid définit le fédéralisme coercitif comme une situation où le gouvernement fédéral impose ses choix aux provinces, reléguant leur pouvoir à un rôle second, voire accessoire. Pressman & Wildavsky, eux, soulignent l’importance du « déficit de mise en œuvre », cette incapacité chronique à traduire les intentions centrales en réalités régionales concrètes. Dans le cas du cannabis, Ottawa a fixé le grand cadre — mais chaque province a tissé sa nappe à ses couleurs, quitte à défier ou contourner l’élan initial.

Trois caractéristiques du fédéralisme coercitif appliqué au cannabis canadien :

- Asymétrie du pouvoir : Ottawa dicte la légalité globale ; les provinces gèrent la distribution, la vente et parfois même la culture. Les marges de manœuvre sont inégales et source de conflits larvés.

- Uniformité illusoire : Malgré un socle légal commun, le quotidien des usagers diffère radicalement entre provinces — pour certains un simple achat, pour d’autres un parcours d’obstacles réglementaires.

- Imposition sans concertation : Les voix provinciales sont souvent étouffées ; la consultation ressemble trop souvent à une formalité creuse — auriez-vous imaginé qu’une politique si attendue puisse être perçue comme une contrainte ?

Chaque province tisse sa nuance dans cette courtepointe politique au fil de ses peurs, traditions et calculs budgétaires…

Approche « courtepointe » : Ontario, Québec et autres

Ontario : laboratoire libéral sous contrainte fiscale

- Âge légal : 19 ans

- Distribution : Privée (Ontario Cannabis Store pour le grossiste)

- Nombre de points de vente : Plus de 1500 magasins privés (!), mais surveillés avec zèle.

- Particularité : Vente en ligne autorisée, publicité encadrée a minima… parfois instrumentalisée par les grandes chaînes.

Québec : discipline publique et rigueur sociale

- Âge légal : 21 ans (le plus élevé du pays)

- Distribution : Monopole public (Société québécoise du cannabis)

- Points de vente : À peine plus d’une centaine ; strict contrôle des produits (interdiction des bonbons au THC ou chocolat attirant les jeunes).

- Home growing: Interdit ! Cultiver chez soi ? Même pas un plant sur le balcon…

Nouvelle-Écosse & autres provinces : diversité assumée ou improvisation permanente ?

- Nouvelle-Écosse : vente via les magasins publics d’alcool (NSLC), âge légal 19 ans ; choix limité mais fort encadrement.

- Alberta : privatisation quasi-totale (plus de 700 détaillants), âge légal 18 ans ; approche libertarienne… ou anarchique selon certains critiques !

Pour prendre la mesure du contraste entre modèles nord-américains ? Comparez avec les États-Unis : légalisation cannabis USA 2025 – vous verrez que chaque frontière esquisse un canevas inédit.

Conséquences pour la santé publique et la sécurité routière

Il existe des politiques publiques qui, telles des ronces envahissantes, colonisent des pans inattendus de nos existences. Les données issues de l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC) refusent toute lecture naïve : si la légalisation a remodelé l’industrie, elle a aussi bouleversé des comportements sociaux—parfois dans un silence assourdissant.

Les données de l’Enquête nationale sur le cannabis (ENC)

L’édition 2024 de l’ENC documente une normalisation progressive de l’usage régulier : plus d’un·e adulte sur cinq déclare avoir consommé au moins une fois dans l’année. Pourtant, derrière ce chiffre massif se cachent des fractures plus fines. Voici quatre indicateurs scrutés par Santé Canada :

- Taux d’usage quotidien ou quasi-quotidien : près de 7% chez les adultes, taux stable depuis 2021—un paradoxe pour celles et ceux qui prédisaient une explosion post-légalisation !

- Problèmes de santé associés : augmentation modérée mais continue des consultations médicales pour anxiété et troubles du sommeil liés à la consommation (essor des prescriptions concomitantes d’anxiolytiques).

- Accès facilité pour les jeunes adultes : même si le taux d’usage chez les 15-17 ans stagne sous les 11%, il progresse chez les 18-24 ans (plus de 33%).

- Part du marché médical vs récréatif : recul net du cannabis à usage purement médical (moins de 10% des usagers totaux déclarés en 2023), signe d’un basculement vers l’automédication en dehors du circuit soignant officiel.

Une feuille de cannabis peut, en silence, remodeler des industries entières et des comportements sociaux.

Anecdote ? Un médecin généraliste ontarien confiait récemment que « le nombre de patients évoquant spontanément leur usage récréatif dépasse désormais celui des fumeurs quotidiens classiques... comme un miroir inversé de la décennie passée. »

La loi sur la conduite avec facultés affaiblies : évolutions

Depuis octobre 2018, le régime législatif évolue presque chaque année, tentant désespérément de précéder ou suivre les usages réels. Sous le projet de loi C-46 :

- Seuil légal THC : 2 à 5 ng/mL dans le sang entraîne une infraction ; au-dessus de 5 ng/mL = sanction aggravée.

- Outils routiers : généralisation des tests salivaires par appareils homologués (mais attention à leur fiabilité contestée !)

- Sanctions : poursuites criminelles dès le premier écart avéré, retrait immédiat du permis dans certaines provinces… et fichage où la clémence se fait rare.

Avez-vous déjà songé que quelques nanogrammes pourraient faire basculer une vie—et déclencher toute la violence administrative d’un code pénal repensé en continu ?

Enjeux économiques et perspectives de croissance

Faut-il voir dans la légalisation du cannabis au Canada une simple réforme ou le premier domino d’un bouleversement industriel? L’onde est plus large qu’il n’y paraît : chaque dollar investi façonne non seulement le marché, mais aussi les logiques de gouvernance.

Revenus fiscaux, investissements et innovations

Le secteur du cannabis a attiré en quelques années des milliards en capital-risque, propulsant une galaxie de start-ups spécialisées dans la génétique végétale, l’agriculture verticale ou les accessoires connectés. Parmi les principales licences, citons Canopy Growth (maître d’œuvre du passage à l’échelle industrielle), Aurora Cannabis et Tilray, mais aussi des acteurs plus modestes — Claybourne pour la sélection variétale, humble+fume sur le marché des accessoires.

Résumé clés sur investissements :

- Les investissements massifs se concentrent sur l’innovation agronomique, la traçabilité blockchain et les produits dérivés à haute valeur ajoutée.

- Plus de 175 entreprises actives recensées dès 2019 ; un tissu qui s’élargit de la recherche médicale aux applications bien-être.

- Les fonds injectés servent autant à conquérir le marché légal qu’à optimiser la gouvernance, enjeu central selon Lascoumes & Simard : il ne suffit pas d’innover, encore faut-il gouverner l’innovation !

Le « implementation gap » et défis à venir

Les retards entre l’ambition affichée par la loi et la réalité palpable des pratiques sont criants. Le fameux « implementation gap », dénoncé par Simard dès 2022 : pénurie temporaire dans certains magasins publics, lenteur administrative pour accorder les permis, persistance énigmatique du marché noir—parfois mieux fourni que le légal !

| Problème | Origine | Effet |

|---|---|---|

| Pénurie dans certaines provinces | Procédures trop lourdes | Essor temporaire du marché illicite |

| Retard de délivrance des licences | Gouvernance désarticulée | Perte de parts de marché officielles |

| Diversification lente de l’offre légale | Sur-réglementation prudente | Fuite vers des réseaux non contrôlés |

3 actions prioritaires pour combler l’implementation gap :

- Alléger et uniformiser les procédures provinciales d’homologation (simplifions les démarches administratives !)

- Encourager une offre légale diversifiée via des micro-licences locales innovantes.

- Renforcer – vraiment – la surveillance sanitaire sans freiner l’agilité entrepreneuriale.

Et si la véritable victoire venait d’une simple fleur ? La question reste pendante. Le marché noir recule comme une marée timide, pendant que l’industrie légale apprend à marcher… sans savoir si elle court après un mirage ou un horizon durable.

Le Canada face à la scène internationale

Il y a des politiques publiques qui, telles des graines portées par le vent, s’enracinent loin de leur terre natale. La légalisation du cannabis au Canada n’est pas née d’un isolement, mais d’une vague mondiale dont l’épicentre se déplace—de Montevideo à Ottawa en passant par Denver et Seattle.

Comparaison avec les modèles de l’Uruguay et des États-Unis

Rarement trois modèles nationaux et régionaux auront autant divergés dans leur appareil réglementaire tout en poursuivant ostensiblement le même objectif. Pour saisir ces contrastes, rien ne vaut un tableau frontal :

| Modèle | Date légalisation | Structure du marché | Résultats |

|---|---|---|---|

| Uruguay | 2013 | Monopole d’État sur production & distribution | Consommation stable, marché noir réduit |

| Colorado | 2012 | Marché privé régulé (licences, taxation élevée) | Explosion fiscale, hausse usage adulte |

| Washington | 2012 | Distribution privée, contrôle étatique strict | Baisse marché noir modérée |

| Canada | 2018 | Mixte : cadre fédéral, gestion provinciale variable | Forte migration vers légal, innovations |

L’Uruguay a choisi la prudence radicale : contrôle total par l’État. Les États américains ont misé sur la flexibilité entrepreneuriale... quitte à voir certains excès surgir. Le Canada tisse sa courtepointe hybride : centralisme normatif et patchwork provincial. Aucune recette n’évite les ratés : même au pays pionnier Uruguayen, le marché noir résiste là où la bureaucratie freine l’accès.

Influence sur les débats en Europe

Le frémissement européen ne doit rien au hasard : depuis 2018, les commissions ad hoc du Parlement allemand ou espagnol convoquent sans relâche des experts canadiens. En France ? L’inertie reste majoritaire (trop de peur institutionnelle !), mais le modèle canadien est régulièrement invoqué pour démontrer qu’une bascule contrôlée serait possible… ou tout aussi risquée.

Dans certaines capitales (Berlin, Madrid), la trajectoire canadienne sert à la fois de repoussoir et d’inspiration, catalysant des débats autrefois tabous. Les réformes allemandes ou maltaises envisagées citent le recul du marché noir canadien comme argument massue—mais oublient de regarder la lenteur administrative qui plombe parfois l’accès légal.

Pour scruter plus finement cette contagion législative et ses paradoxes français : Légalité du cannabis en France et en Europe : guide complet 2025

Une feuille tombée au Québec peut faire frissonner les platanes de Strasbourg – mais sa danse reste imprévisible.

Leçons et perspectives de la légalisation au Canada

Derrière le vernis des chiffres, il faut regarder les fibres fragiles qui composent la courtepointe canadienne. Le Canada n’a pas seulement toléré une plante, il a laissé croître un laboratoire politique vivant où chaque province s’est affrontée à ses propres ombres. On aura appris que la loi n’a pas effacé d’un coup le marché noir ni dissipé les inquiétudes sanitaires, mais qu’une simple feuille peut chambouler industrie, fiscalité, et quotidien. Croyance numéro un : chaque province tisse son récit; deux : une feuille silencieuse transforme tout; trois : derrière chaque statistique se cache une expérience intime. Mais où mènera ce sentier incertain ? Et si… l’avenir du cannabis dessinait bientôt une nouvelle carte sociale, inattendue et dissidente ?

⭐️⭐️⭐️⭐️