La "guerre contre la drogue" menée par l’ONU est un échec. C’est l’aveu qu’a fait l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (ONUDC), dans un rapport publié en mai 2022. Ainsi, cette politique a-t-elle provoqué ce qu’elle entendait prévenir : la production de drogues explose, le trafic alimente des violences inédites et les consommateurs sont de plus en plus nombreux. Pire : la répression exacerbe les crises sanitaires, entrave l’accès aux soins, et porte atteinte aux droits humains les plus fondamentaux. Comment cette politique s’est-elle retournée contre elle-même ? Et surtout, par quoi la remplacer ? Les réponses sont à chercher du côté de l’Histoire, de la géopolitique — et de celles et ceux qui ont déjà emprunté d’autres chemins.

Échec reconnu de la guerre contre la drogue par l’ONU : bilan rapide

Qu’un organisme aussi tentaculaire que l’ONU puisse s’égarer dans ses propres labyrinthes institutionnels : voilà une réalité rarement avouée, mais pourtant mise à nu par les dernières analyses de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) et les grandes ONG partenaires. Tel un fleuve pris dans ses propres méandres, le système onusien multiplie les rapports sur ses ratés tout en conservant l’allure solennelle du statu quo.

Résumé du rapport de l’ONUDC et des ONG partenaires

Année après année, l’ONUDC expose son impuissance face à l’expansion des marchés illicites tout en édulcorant les appels à la réduction des risques.

- Le rapport mondial 2024 souligne une hausse continue de la consommation mondiale, dépassant désormais les 300 millions de personnes selon les estimations internes (source).

- La demande de traitement reste abyssalement insatisfaite : moins de 20% des personnes ayant un trouble lié à l’usage accèdent à des soins adaptés.

- Les ONG déplorent un paradoxe flagrant : l’échec total du modèle prohibitionniste n’a généré aucune proposition structurelle nouvelle. Jean-Luc Lemahieu rappelle que « présenter le même bilan d’échec chaque année ne devrait plus suffire ».

- Les réponses institutionnelles restent tributaires d’intérêts politiques nationaux, sapant toute cohérence internationale.

- Les recommandations majeures : recentrer sur la résilience communautaire, renforcer la transparence des indicateurs et reconnaître enfin les droits humains au cœur de toute politique antidrogue.

Chiffres clés de l’inefficacité et impact sur la santé publique

| Année | Budget ONUDC (M$) | Taux de surdoses (pour 100k) | Nombre d’incarcérations (millions) |

|---|---|---|---|

| 2000 | 250 | 7 | 8 |

| 2010 | 315 | 15 | 10 |

| 2022 | 400 | 22 | >11 |

Les chiffres soulignent une dérive systémique où l’inflation budgétaire coïncide avec la montée inexorable des drames sanitaires et carcéraux. Loin d’assécher le marché, cette stratégie prohibitionniste irrigue le terrain… pour mieux nourrir ses propres défaillances. Qui acceptera encore longtemps ce mirage collectif ?

Genèse et évolutions historiques des conventions antidrogue

Il est difficile d’imaginer que l’histoire du prohibitionnisme international, aujourd’hui figée dans la bétonnière diplomatique, s’est d’abord construite sur des décisions aussi maladroites que déterminantes. Tel un ruisseau forcé de changer de lit, l’obsession étatique pour le contrôle des stupéfiants a transformé les marges de manœuvre des sociétés modernes.

De Theodore Roosevelt à Richard Nixon : naissance du prohibitionnisme

L’impulsion initiale américaine s’est articulée autour de quatre dates clefs :

- 1906 : Adoption du "Pure Food and Drug Act" sous Theodore Roosevelt, qui instaure une régulation inédite des substances (alcool compris) pour des motifs sanitaires, mais surtout pour contrôler les populations considérées comme « déviantes ».

- 1912 : Convention internationale sur l’opium à La Haye, première tentative mondiale d’encadrement multilatéral du commerce des drogues.

- 1937 : Le "Marihuana Tax Act" marque la criminalisation progressive du cannabis aux États-Unis, sans base scientifique sérieuse — anecdote peu connue : un sénateur texan avoua en séance ignorer totalement l’effet réel de la plante !

- 1969-1971 : Sous Nixon, la « guerre contre la drogue » devient une priorité fédérale, justifiant surveillance massive et pénalisation accrue. La rhétorique guerrière supplante tout élan humaniste, avec son cortège d’arrestations massives et d’expérimentations sociales hasardeuses.

Principales conventions (1961, 1971, 1988) et leur logique

La doctrine globale s’est cristallisée à travers trois textes fondateurs qui n’ont cessé d’étendre leur toile :

- Convention unique sur les stupéfiants (1961) : centralise le contrôle mondial sous prétexte de protéger la santé… mais fige un système où la sanction prime sur la prévention. Les exceptions sont rarissimes et soumises à l’arbitraire bureaucratique.

- Convention sur les substances psychotropes (1971) : ajoute les nouvelles molécules à la liste noire, avec une rigidité aveugle face aux évolutions scientifiques. Les possibilités thérapeutiques sont sacrifiées au nom de la "cohérence" internationale.

- Convention contre le trafic illicite (1988) : érige le dogme sécuritaire au rang de principe sacré. Toute nuance disparaît derrière l’obsession punitive – résultat direct : explosion du marché noir mondial et criminalisation de millions de personnes.

Conséquences systémiques de la politique répressive

Le déploiement d’une politique répressive mondiale contre les drogues n’a pas simplement échoué à enrayer le phénomène — il l’a démultiplié, générant des conséquences systémiques qui ébranlent la résilience communautaire et exposent la fragilité des institutions. Le bilan réel ? Un enchevêtrement de crises sociales, juridiques et sanitaires que même l’ONU peine à documenter dans leur globalité.

Criminalisation accrue et surpopulation carcérale

Les prisons débordent, non par fatalité mais par choix idéologique. La criminalisation systématique des usagers, orchestrée sous la houlette onusienne, a gonflé les taux d’incarcération au-delà du supportable. Dans des pays comme la Colombie, la Thaïlande ou le Cameroun, plus de 35% des détenus sont liés à des infractions sur les stupéfiants — parfois pour une simple possession.

- La surpopulation carcérale aggrave les conditions de détention : manque d’accès aux soins, violences endémiques, propagation des maladies infectieuses. Selon le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (2023), cette spirale punitiviste précipite notamment femmes et mineurs dans un engrenage kafkaïen.

- L’anecdote glaçante d’une visite dans une prison thaïlandaise montre des cellules conçues pour 20 personnes abritant plus de 80 détenus… Et certains « coupables » n’ont jamais eu droit à un procès équitable.

Principaux pays affectés :

- Colombie (l’un des taux de détention liés à la drogue les plus élevés)

- Thaïlande (criminalisation massive)

- Cameroun (répression féroce et détentions arbitraires)

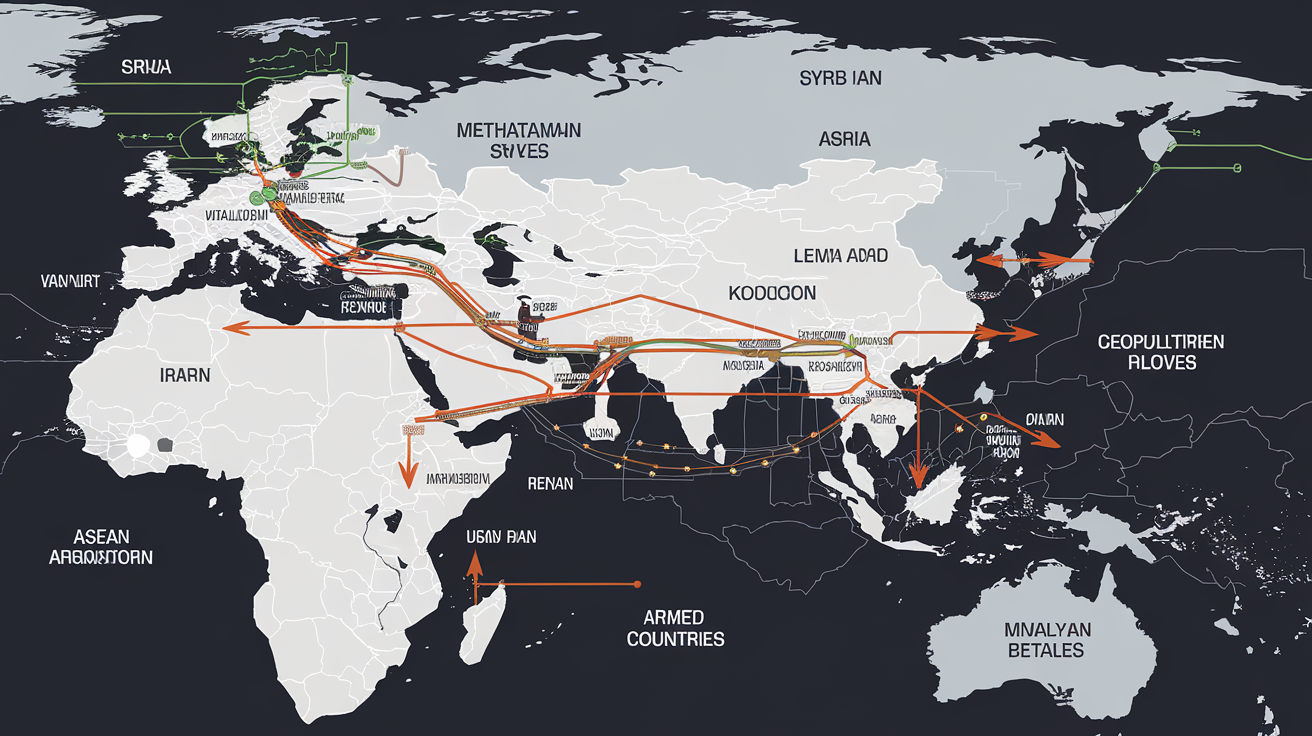

Explosion du trafic transnational et violence

Loin d’assécher le marché mondial, les stratégies prohibitionnistes l’ont atomisé. Les cartels n’ont pas hésité : adaptation fulgurante avec production de captagon en Syrie (parfois sous protection du Hezbollah), engouement pour la méthamphétamine au Mékong, émergence de routes inédites via l’Afrique de l’Ouest. Le crime organisé prospère là où l’État abdique toute nuance.

Cette mutation géopolitique ne se limite pas à une question criminelle : elle redessine alliances régionales, finance réseaux terroristes et sape toute velléité de coopération internationale transparente. Alors que le monde diplomatique se complaît dans la rhétorique martiale, chaque nouveau tournant législatif pousse ces réseaux à s’inventer une invisibilité renouvelée.

Atteinte aux droits humains et obstruction des soins

À mesure que s’étend le filet répressif, la santé publique recule. Le refus d’accès aux traitements pour les personnes dépendantes demeure criant en Iran, Russie ou Bélarus — trois États où une toxicomanie avérée suffit encore à priver un citoyen de ses droits fondamentaux. Ici, c’est moins la drogue qui tue que son interdiction brutale.

« La criminalisation forcenée entrave non seulement l’accès aux soins mais contribue directement à la stigmatisation sociale et à l’exclusion médicale durable » — Ann Fordham

Des milliers de cas illustrent cette réalité : il n’est pas rare qu’un patient séropositif soit exclu d’un programme thérapeutique sous prétexte d’antécédents liés aux drogues. Et si cette lutte n’était qu’un mirage ? Il est urgent de s’interroger : qui décide encore du sens du mot « humain » quand la norme légale sacrifie toutes nuances sur l’autel sécuritaire ?

Facteurs internes d’un échec institutionnel

Les tentacules institutionnelles de la politique antidrogue internationale s’enlisent dans une marée d’incohérences internes, là où la transparence s’étiole et où la résilience des sociétés locales est sacrifiée aux dogmes globaux. La machine onusienne répète mécaniquement les mêmes schémas, sans égard pour les signaux faibles venus du terrain.

Rigidité des traités face aux réalités locales

Dans l’ombre de Genève et Vienne, les conventions internationales agissent comme un carcan sur les sociétés du Pérou, de Birmanie ou du Laos. Leur application uniforme ignore radicalement les tissus culturels, les économies rurales et la dynamique des traditions communautaires. Trois points clés d’inadéquation :

- Impossibilité d’adapter la régulation à l’usage traditionnel des feuilles de coca au Pérou : criminalisation systématique et effondrement de solutions endogènes ;

- Marginalisation des populations rurales birmanes : absence de nuances sur l’opium médicinal, aggravant la pauvreté chronique ;

- Oblitération des dynamiques villageoises au Laos : impossibilité d’intégrer des modèles alternatifs fondés sur la résilience communautaire – l’État applique le texte international plutôt que d’écouter ses propres citoyens.

Lobbies et inerties bureaucratiques

Le ballet silencieux entre grands industriels pharmaceutiques et hauts fonctionnaires onusiens freine toute réforme. Les intérêts économiques priment sur le pragmatisme sanitaire : lobbying actif autour du contrôle des molécules thérapeutiques, verrouillage de l’accès aux débats publics, influence occulte sur la priorisation des subventions ONUDC (source). Les bureaucraties nationales se retranchent derrière cette léthargie pour éviter tout bouleversement qui nuirait à leur position.

Manque de coordination au sein de l’ONU et entre États

La fragmentation interne est criante : l’ONUDC, la Troisième Commission (affaires sociales) et le groupe régional CARICOM œuvrent souvent à contretemps. D’un côté, certains promoteurs prônent une approche purement punitive — ailleurs (comme en Jamaïque), un embryon de diplomatie plus humaine émerge déjà. Mais personne ne tient vraiment le gouvernail : aucun mécanisme indépendant ne permet d’évaluer les stratégies ni d’assurer une coordination transparente entre agences ou régions (voir source). C’est le règne de la cacophonie opaque.

Facteurs externes et dynamiques géopolitiques

La toile mondiale du commerce des drogues se recompose sans relâche — non pas à la marge, mais dans le cœur battant des mutations géopolitiques, économiques et sanitaires. La prohibition onusienne n’a jamais endigué la marée : elle a seulement déplacé les estuaires.

Stratégies des cartels et adaptation aux nouvelles substances (captagon, methamphétamine)

Les cartels ne dorment jamais: leur plasticité face à la répression est stupéfiante. Les synthétiques envahissent de nouveaux territoires.

- Redéploiement syrien : Après l’effondrement économique de la Syrie, le captagon supplante l’exportation agricole — le Hezbollah structure les flux vers l’Arabie saoudite, passant désormais par l’Irak dont les saisies ont été multipliées par 34 en quatre ans.

- Transfert de laboratoires afghans : Face au chaos local, les chimistes déplacent leurs ateliers de méthamphétamine près de la frontière iranienne et déploient des réseaux jusqu’en Asie du Sud-Est via le Laos et la Thaïlande.

- Innovation logistique : Utilisation de drones pour franchir les contrôles frontaliers, conteneurs chimiques dissimulés dans des cargaisons légales; un ingénieur récemment arrêté en Malaisie concevait même des sous-marins artisanaux pour sécuriser la route vers Singapour !

Les routes se recomposent plus vite que la diplomatie ne peut reconnaître leurs tracés — l’État poursuit une ombre alors que le cartel forge déjà d’autres voies.

Rivalités régionales et enjeux économiques

Quand l’économie politique des drogues s’entrelace avec la compétition sino-indienne ou les fragilités du Maroc et de l’Afghanistan, le marché illicite devient un levier géostratégique moins encadré que tout autre secteur globalisé.

| État | Flux principal | Retombée économique estimée |

|---|---|---|

| Chine | Précurseurs chimiques | Centrale, profits industriels |

| Inde | Synthèse pharmaceutique | Labo clandestin, devises |

| Maroc | Cannabis/Chira | Agricole local & diaspora |

| Afghanistan | Héroïne/Méthamphétamine | Corruption, finances armées |

Le Maroc, souvent présenté comme simple « producteur », joue en réalité sur deux tableaux : source d’emploi rural mais aussi instrument géopolitique dans ses relations avec l’UE. L’inertie internationale donne paradoxalement aux États faillis (Afghanistan) ou émergents (Inde), une influence démesurée sur les flux mondiaux.

Influence des crises sanitaires et sociales

La pandémie n’a pas ralenti les trafics : elle les a adaptés à une société fracturée. Selon Eurotox (2021), le confinement a dopé anxiété et isolement — catalysant une explosion de la demande d’opioïdes synthétiques, alors même que l’offre se réinventait à bas bruit par livraison cryptée ou dark web. Les circuits classiques ont muté : le fentanyl américain s’est substitué à l’héroïne mexicaine ; en Europe, un marché secondaire s’est structuré autour du détournement de médicaments psychiatriques.

Face à cette plasticité criminelle, quelle résilience communautaire ? Les ONG constatent partout un affaissement du tissu social – travailleurs sociaux épuisés !! — mais peu d’États repensent vraiment leur modèle. Faut-il attendre une crise sanitaire mondiale permanente pour découvrir enfin que la prohibition nourrit chaque mutation au lieu d’y répondre ?

Voies de réforme et alternatives à la prohibition

Imposer une mue radicale aux politiques mondiales des drogues exige de tordre le cou aux ornières prohibitionnistes, d’oser la transparence et la résilience communautaire. Voici trois chantiers qui fissurent le socle du statu quo.

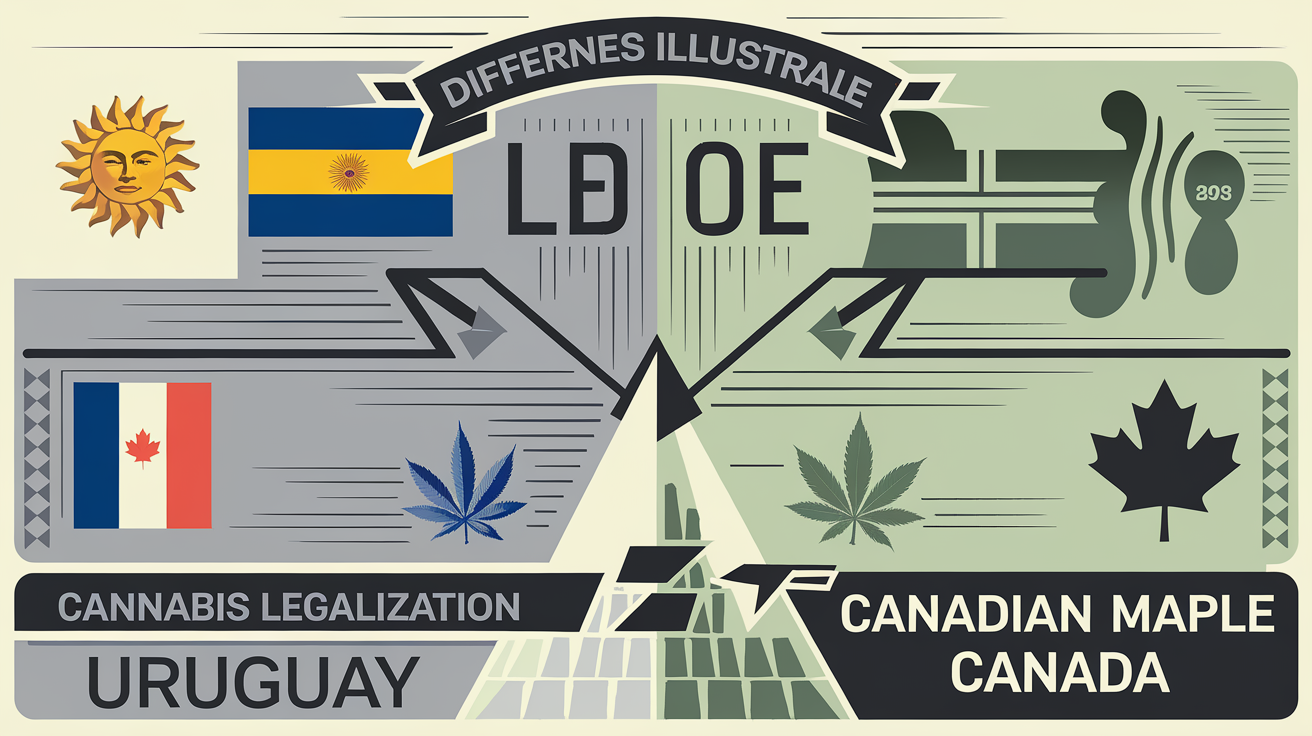

Modèles de légalisation encadrée (Uruguay, Canada)

Première nation à défier ouvertement les conventions internationales, l’Uruguay a instauré dès 2013 un contrôle étatique intégral sur le cannabis : culture domestique plafonnée, clubs agréés strictement surveillés, vente en pharmacie soumise à traçabilité biométrique (source). Le résultat n’est ni l’Eldorado ni le chaos prédit par ses détracteurs : réduction de l’emprise mafieuse sur le marché local, mais faible engouement commercial. Sa rigidité administrative frustre nombre d’usagers — anecdote : certains patients médicaux attendent des mois pour accéder à leur traitement officiel !

Le Canada (2018) adopte une logique plus libérale : distribution via réseaux publics/privés, publicité réglementée, taxes redistribuées vers la prévention. La flexibilité du modèle a favorisé l’émergence d’un marché diversifié, mais aussi des zones grises commerciales. On constate une baisse marquée du marché noir (mais pas son extinction).

| Modèle | Encadrement | Impacts sociaux | Limites | Évaluation |

|---|---|---|---|---|

| Uruguay | Maximal | Réduction mafia | Bureaucratie lourde | 🌿🌿🌿🌿 |

| Canada | Modéré | Diversité offre | Zones grises privées | 🌿🌿🌿🌿🌿 |

Recommandation : Une convention rénovée doit admettre des expérimentations nationales fondées sur l’objectif de santé publique et la transparence sociale – et non sur l’obsession punitive.

Approches de réduction des risques et de santé publique

Par-delà la sanction, deux États révèlent la capacité du système mondial à muter :

- La Suisse, pionnière dès les années 1990 avec ses salles de consommation supervisée, prescription d’héroïne pharmaceutique et programmes d’échange de seringues.

- La Thaïlande, longtemps répressive, amorce depuis 2018 une conversion vers l’accès au traitement et la dépénalisation partielle pour certains usagers.

Les quatre piliers universels de la réduction des risques :

1. Accès inconditionnel aux soins (incluant substitution et soutien psychologique)

2. Information transparente sur les substances et pratiques à risque

3. Implication réelle des personnes concernées dans la gouvernance sanitaire

4. Dépénalisation partielle ou totale de l’usage personnel pour briser le cercle carcéral

Le pivot santé publique transforme peu à peu une exclusion stigmatisante en stratégie collective de résilience.

Coopération Sud-Sud et développement alternatif

En dehors de tout paternalisme occidental, certains pays inventent une diplomatie agricole solidaire :

- Le Guatemala promeut des coopératives villageoises d’alternatives à la culture du pavot – cacao biologique et café haut-de-gamme – grâce au transfert d’expertise entre pays andins (source).

- En Afrique du Sud, les initiatives communautaires contre le chanvre illicite s’articulent autour de circuits courts agricoles soutenus par les ONG panafricaines.

Ces dispositifs ne se substituent pas mais complètent les aides Nord-Sud : ils restaurent la souveraineté alimentaire locale tout en consolidant la solidarité régionale. Reste que trop souvent, ces projets butent sur l’inertie institutionnelle ou le manque d’accès au crédit international — preuve que la résilience n’est tolérée que lorsqu’elle ne dérange aucun paradigme dominant.

Vers une diplomatie plus humaine et résiliente

Aussi improbable que cela paraisse, ce n’est ni la technique, ni la loi, mais l’écoute des marges qui ouvrira une brèche dans le carcan prohibitionniste mondial. Une diplomatie résiliente ne s’invente pas en huis clos : elle doit s’enraciner dans les voix autochtones, les mécanismes de transparence et un socle d’humanité partagée qui transcende le réflexe de sanction.

Intégration des perspectives communautaires et autochtones

La participation autochtone reste une imposture tant que les communautés du Cameroun, du Pérou ou de Colombie ne guident pas réellement la politique antidrogue (voir UNDRIP). Leur inclusion, citée comme impérative par l’ONU, n’est souvent qu’une formule creuse : absence de consultation sur la régulation du cannabis traditionnel ou sur les rituels à base de feuille de coca. Pourtant, trois étapes limpides permettraient une co-construction authentique :

- Reconnaître officiellement les savoirs locaux dans tous débats internationaux (acte fondateur ignoré jusqu’ici).

- Assurer un siège – doté d’un vrai pouvoir – aux représentants communautaires lors des sessions de négociation des conventions.

- Mise en place d’un fonds d’appui auto-dirigé pour financer les alternatives locales à la répression (production traditionnelle licite, projets éducatifs).

Mécanismes de suivi transparents et évaluation indépendante

Oubliez les rapports ronflants d’experts appointés par Vienne ! Un mécanisme crédible doit être géré par des tiers indépendants comme IDPC (International Drug Policy Consortium) et la Fédération Addiction. Comment ? Chaque État soumettrait un rapport annuel détaillé – incluant plaintes citoyennes anonymisées –, contrôlé par ces organismes externes via audits publics. Résultats et recommandations seraient publiés intégralement sur un portail multilingue accessible à tous. Cette méthode brise le cercle vicieux des auto-évaluations biaisées et expose sans fard les dérives systémiques persistantes (source).

Appel à une nouvelle convention fondée sur la résilience

De plus en plus d’acteurs (IDPC, Amnesty International) réclament une refonte radicale : non plus punir mais reconnaître l’humanité partagée derrière chaque usage ou dépendance (exemple). Il est temps d’engager Jean-Luc Lemahieu et le réseau IDPC dans la rédaction d’une nouvelle convention. Celle-ci reposerait sur trois principes inaliénables :

- Respect absolu des droits humains de chaque usager, sans discrimination culturelle ni sociale.

- Priorité aux stratégies communautaires et adaptatives, évaluées par panels mixtes nord-sud.

- Sanction réduite à l’ultime recours – jamais principe fondateur.

L’histoire retiendra-t-elle que la diplomatie onusienne aura préféré l’immobilisme à l’audace ? Si rien ne change, ce sont toujours les mêmes communautés qui paient le prix fort…

Conclusion : repenser la lutte contre la drogue à l’heure de la solidarité globale

Les politiques prohibitionnistes n’ont fait que tisser des impasses et nourrir des dérives systémiques, là où la diplomatie aurait pu irriguer la résilience communautaire. L’ONU défend une répression stérile, les conventions protègent un statu quo qui s’effrite, et seule la reconnaissance de notre humanité partagée peut briser ce cercle vicieux.

Et si l’avenir des politiques des drogues ressemblait moins à un mur qu’à un pont jeté entre toutes nos vulnérabilités ?